社会を転覆させるような作品を 第6回大島渚賞受賞の山中瑶子監督

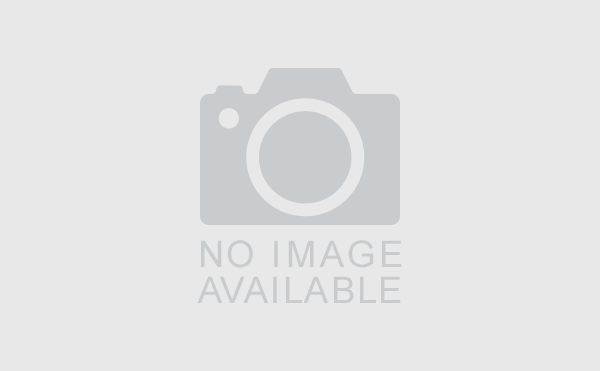

「社会を転覆させるような映画を作りたい」――。PFF(ぴあフィルムフェスティバル)が主催する大島渚賞の第6回授賞式が3月17日、東京・丸の内の丸ビルホールで開かれ、受賞者の山中瑶子監督に審査員長の黒沢清監督からトロフィーが授与された。山中監督は「普段はこういうことで泣いたりしないのですが」と感極まって言葉をつまらせながらも、時代に抗って映画で世に問うてきた大島渚監督にならい、今後も革新的な作品を生み続ける意欲を口にした。

大島渚賞は、高い志を持って世界に挑戦していった大島渚監督のように、映画の未来を拓き、世界へ羽ばたこうとする、若くて新しい才能に対して贈られる賞で、2020年に創設。第1回を「セノーテ」の小田香監督が受賞したのをはじめ、第3回は「海辺の彼女たち」の藤元明緒監督、第4回は「やまぶき」の山崎樹一郎監督、第5回は「遠いところ」の工藤将亮監督が受賞している。第2回は該当者なしだった。

審査員は初回から音楽家の坂本龍一、映画監督の黒沢清、PFFディレクターの荒木啓子の3氏が務めてきたが、坂本氏の死去に伴い、現在は2人体制になっている。今回、初長編となる「ナミビアの砂漠」を手がけた山中監督を選出したことについて、審査員長の黒沢監督は「今の日本の若い監督は、自分の身の回りのこと、自分の心の中に湧き上がることを映画にすることにはものすごい力と才能を発揮する方が多い。ただそれだけだと大島渚という名にはなかなか値しないというハードルを設けていて、少しでもいいから自分の知っているものの外側に飛び出そう、それを一回壊してみようという志向のある映画はないものかと毎年、いろいろと見ているわけです。今回もなかなかそういう映画には出合わなかったが、あ、とうとう巡り合えた、というのが『ナミビアの砂漠』でした」と振り返る。

黒沢監督によると、「ナミビアの砂漠」も途中までは主人公がどん詰まりの狭い世界に生きていて、このままだと主人公も映画自体も袋小路に陥ってしまうんじゃないかと不安に感じていた。だがある時点でふっと、それまでの小さな世界を壊して外に出ようというベクトルが感じられて、痛く感銘を受けたという。

「主人公が先を見据えているように感じたのと同時に、監督もきっとこの先、自分自身も知らなかった全く新しい何かに向かって風穴をあけてくれる、そんな映画を作ってくれるという期待を持ちました。何かよく知っているものを壊して、ちょっとでも外に出ていこうとするのを表現するときに映画というものは強い力を持っている。そういうことを証明した監督こそが大島渚です。『ナミビアの砂漠』の山中監督は、まさに大島渚賞にふさわしいと思いました」と賛辞を贈る。

また大島監督の息子でドキュメンタリー映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」などで知られる大島新監督は「山中監督はまさにオリジナリティーのかたまりのような監督で、よくこんなことを思いつくな、よくこんなせりふを考えつくなと感服するとともに、それをきっちり映像に落とし込んでしっかりと面白い作品に仕上げられている。これからどんどん海外に出ていく際の飛び抜けた才能だと思うので、大島渚賞にふさわしい監督が選ばれて、家族として、また大島渚プロダクションの代表として、とてもうれしく思います」とたたえていた。

受賞のトロフィーを手にした山中監督は「身に余るうれしい賞をいただけて恐縮しています」と感謝を口にしつつ、「大島渚監督は、時代と社会を攪拌して転覆させるような映画を作られてきた監督だと思っています。ものすごく尊敬しているので身が引き締まる思いと同時に、私はやっぱりそういう映画を作りたい。現代の若者なのできれいにまとまってしまうところもあるが、ちょっと社会を転覆させるような映画を作りたいと思っています」と決意を新たにしていた。(藤井克郎)

審査員長の黒沢清監督(左)から大島渚賞のトロフィーを受ける山中瑶子監督=2025年3月17日、東京都千代田区の丸ビルホール(藤井克郎撮影)

第6回大島渚賞を受賞した山中瑶子監督の「ナミビアの砂漠」 ©2024『ナミビアの砂漠』製作委員会